睡眠不足を改善して日中の活動や仕事の効率をアップする(後編)

夜中に何度も起きてしまう、朝起きたときにスッキリと気分が晴れない……。睡眠不足になってしまうと、日中にボンヤリしてしまい、仕事中のミスも多くなってしまいます。

「仕事のストレスをなくす睡眠の教科書」(方丈社)の著者であり、全国で睡眠マネジメントの講演を行なっている和田隆さんは「睡眠改善とは、なぜ眠れないのか、自分が抱える睡眠の問題をまず知ることが大切」だと言います。前編では眠れない原因になりやすいストレスの解消法についてお話しいただきました。

後編では感情マネジメントと行動マネジメントといった、睡眠マネジメントの手法についてお話しいただきます。

前編の記事「睡眠不足を改善して日中の活動や仕事の効率をアップする(前編)」はこちら

睡眠不足はメンタルの不調を生み出し、仕事の質も学力も低下させる

寝る時間も惜しんで働くことが美徳とされていた平成初期、働けば働くほど収入が上がり、豊かな生活が手に入るとみんなが信じていました。また、教育の世界では「四当五落」という言葉がありました。4時間しか眠らずに勉強した受験生は合格、5時間眠るような受験生は受験に落ちてしまうという意味です。

睡眠不足になってでも仕事や勉強に勤しんできた日本人ですが、睡眠不足を続けていると、メンタル不調になることがあります。メンタル不調が重症化すると、自殺リスクが高まるとも言われています。日本では自殺者が年間3万人を超える年が何年も続き、2010年にようやく内閣府が自殺防止キャンペーンを打ち出しました。

「お父さん眠れてる?」と、娘が後ろ姿の父親に声をかけているポスターも話題になりましたね。心の健康の面でもいかに睡眠が大事かということが日本人にもやっと浸透してきたのではないでしょうか。

感情セルフチェックで、自分の感情を可視化する

前編では睡眠マネジメントで重要なストレス解消法「ストレスマネジメント」についてお話ししましたが、次に感情をコントロールする「感情マネジメント」についてお話しします。睡眠は感情と深く関係しています。よい睡眠を獲得するには、自分の感情と上手に付き合うことです。目に見えないものをコントロールすることは難しいですが、逆に言えば目で見えるものはコントロールしやすいもの。感情を“見える化”することで、よりコントロールしやすくなります。

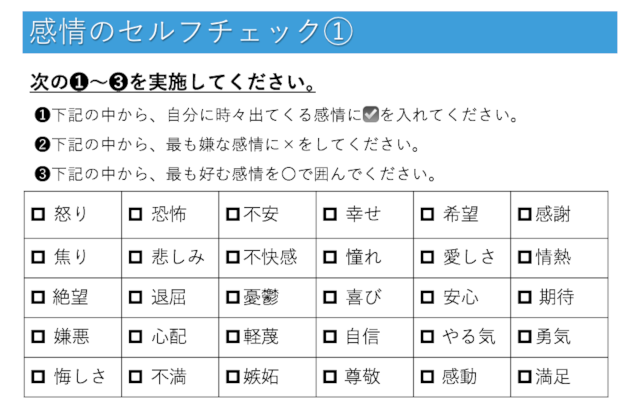

まずは自分の感情をセルフチェックしてみましょう。

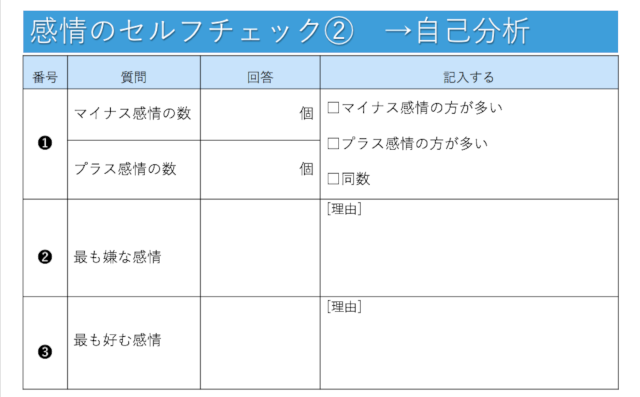

下記「感情セルフチェック①」を実施し、その結果を「感情セルフチェック②」に記入していきます。

これで何がわかるかというと、自分がポジティブ思考なのかネガティブ思考なのかがわかります。感情は何かを認知することで生まれるので、「怒り」「不安」「絶望」などのネガティブな感情が多ければネガティブ思考の傾向があり、脳の情報処理の回路がネガティブに形成されているということが言えます。同様に、「幸せ」「希望」「喜び」などのプラスの感情が多ければ、脳の情報回路はプラスに形成されています。

「感情セルフチェック②」でもっとも嫌だと感じる理由と好む理由を書いてもらうようにしていますが、理由が書けなくても問題ありません。というのは、どちらの理由も「同じ感情」だからです。感情はそのときの心の状態や意識化されていない欲求を知らせてくれているだけで、むしろ注目すべきなのは「なぜその感情が出てきているのか」と言う点です。感情は自己理解を深めるツールです。

たとえば誰かに家族の悪口を言われて怒ったとき、それは自分にとって家族が大事だと言うことを教えてくれています。部下が約束の時間を守らなくて怒ったのなら、自分は「社会人にとって時間厳守は重要なこと」と考えているからです。感情のセルフチェックをすると、自分にとって重要なことや自分の価値観がわかります。

大切なのは「今こういう感情が出てきている」と言うことを感じ取って受け入れることです。社会に出るとつらいことはたくさんあります。絶望するときもありますが、そんなときは感情に逆らわず、絶望に寄り添い、絶望を受け入れるのです。やがて時間が経てば物事の見方が変わり、自分に足りないものや変えるべき行動が見えてきます。すると絶望という暗闇に希望の光が差し込んでくるものです。

睡眠不足や不眠の改善に有効な「認知再構成法」とは?

自分の中に感情が沸き起こったとき、もう一人の自分を使って再点検する手法を「認知再構成法」と言います。認知再構成法は睡眠改善にも使われているのですが、自分の考え方や感情から距離を置いて見つめ直すことで、冷静に評価をし直すことができるのです。

たとえば「ぐっすり眠らなければならない」と考えて、それがプレッシャーになっている人がいたとします。プレッシャーを感じると交感神経が優位になり、考えごとをすると覚醒物質が分泌されるので、余計に眠れなくなってしまいます。そこで、「高齢になったら、若いときと比べて眠れなくなるものだ」「年齢の割には眠れているほうだろう」「ぐっすり眠れてはいないが、日常生活は問題なく送れているので大きな問題ではない」などと再評価して、プレッシャーのレベルを下げます。

よく眠れないと言う人の多くは「ぐっすり眠らなければいけない」と考えすぎることが原因です。つまり、睡眠の問題は考え方の問題でもあるのです。

不安や怒りといったストレスの代表的な感情も認知再構成法を利用して和らげることができます。ぜひトライしてみてください。

睡眠効率85%以上を目指そう

最後に、「行動マネジメント」のお話です。睡眠改善するための実際のアクションにうつりましょう。効率のよい睡眠「睡眠効率」と言う考え方があるのですが、睡眠状態を改善し、効率よく睡眠をとるためにまず自分の睡眠時間を正しく把握し、目指すべき睡眠時間を設定しましょう。睡眠効率は、

実質睡眠時間÷寝床に入っていた時間×100

で求めます。午前0時に寝床に入り、午前7時に起床したなら寝床に入っていた時間は約7時間です。寝つくまでの時間や朝目覚めてからゴロゴロしている時間が約1時間あったとすれば実質睡眠時間は約6時間。

実質睡眠時間(360分)÷寝床に入っていた時間(420分)×100

となり、85.7%という数字が求められます。この数字が睡眠効率です。睡眠研究では85%以上の睡眠効率を確保することが睡眠の質を高めるために重要だとされています。それを実現するために、厚生労働省の睡眠指針にある「眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない」を実践してみてください。読者のみなさんも85%以下ならぜひ85%以上を目指すように努力してみてください。

生活習慣や食生活、寝室環境の改善など、ほかにも睡眠不足を改善するための行動マネジメントはたくさんありますが、今回はメンタルのマネジメントにフォーカスを当ててお話しました。僕の著書『仕事のストレスをなくす睡眠の教科書』には、睡眠不足や不眠を改善し、日中の活動や仕事の効率を上げるための具体的なアクションをまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

いかがでしたか?

自分はポジティブ思考なのかネガティブ思考なのか「感情セルフチェック」で思わぬ結果が出た人もいるのではないでしょうか?

ネガティブな思考は睡眠不足や不眠の原因につながります。また、睡眠だけでなく、人とのコミュニケーションなど仕事をする上でマイナスに出てしまうこともあります。ネガティブな感情が生まれたときは、認知再構成法で自分の感情を振り返ってみましょう。悪いことがあれば必ずよいことがある! そんなポジティブマインドに切り替えて、眠れない原因を解消しましょう!

取材・文/横田可奈

関連するキーワード

メンタルプラス株式会社 代表取締役 ウェルリンク株式会社 シニアコンサルタント

和田隆(わだたかし)

カウンセラー、EAPコンサルタントとして、職場のメンタルヘルスとハラスメント防止を支援。カウンセリング、キャリアコンサルティング等、相談実績は6,000件以上。大手企業を中心に教育委員会、官公庁、病院等に対し、講演、研修の出講実績は1,500回以上、受講者は10万人を超える。

著書

・ 『仕事のストレスをなくす睡眠の教科書』(方丈社)

・ 『パワハラをなくす教科書』(方丈社)

※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。

現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。

大塚家具のLINE公式アカウント!

続けて読みたい!あなたにオススメの記事