【医師に聞く】原因は鼻?のど? 押さえておきたい最新いびき治療

「パートナーにいびきを指摘された」「寝ても疲れがとれていない」といったことはありませんか? 特に30歳を過ぎたら、慢性的ないびきは閉塞性睡眠時無呼吸症候群やその予備軍である可能性が高いそうです。受診の目安や治療法について、慶友銀座クリニックの大場俊彦院長に伺いました。

30歳以上の中高年のいびきは、特に注意が必要。

—鼻のつまり? のどのつまり? いびきをかく原因とリスクとは?

そもそもいびきとは、睡眠時に起きる異常な呼吸音のこと。鼻腔、咽頭、喉頭からなる上気道の一部が、睡眠時に正常の状態より狭くなってしまい、呼吸のときに起こる気流がそこを通過するときに生じる異常音のことを言います。

いびきをかきやすい人としては、鼻やのどにトラブルがある人、加齢や肥満、口呼吸をする人、あるいは鼻の形やあごの骨格、舌の状態、歯並びも関係しています。また、疲れているときやお酒を飲んだ後なども、いびきをかきやすくなります。そのほか、寝るときの姿勢や枕など、さまざまなことが関係しています。

いびきを訴える疾患には、単純性いびき症、上気道抵抗性症候群、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)があります。これらは、単純性いびき症→上気道抵抗性症候群→閉塞性睡眠時無呼吸症候群と連続的に病状が進行し、通常は体重の変化に伴い移行するとも考えられています。

30歳を過ぎた中高年で恒常的ないびきがある人は、のどの奥のつまりによる閉塞性睡眠時無呼吸症候群やその予備軍である可能性が高いです。これは、加齢や肥満、顎の形などによって、のどちんこのまわりや舌のつけ根の部分(舌根部)がのどの奥に落ちて閉塞することが原因で起きます。閉塞性睡眠時無呼吸症候群のいびきの音は不規則で、呼吸停止の後に大きないびきをかくのが特徴です。

睡眠時無呼吸症候群が怖いのは、眠っていて知らないうちに身体が酸素不足になり、脳や心臓に大きな負担をかけてしまい、健康状態を悪化させるリスクがあることです。また、睡眠が十分にとれていないため、昼間に眠くなり、その状態で車の運転をして交通事故を起こし、生命にも関係してくることがあります。

一方、鼻づまりがいびきの原因になることもあります。特に子どものいびきの場合は、扁桃腺やアデノイドの肥大、歯並びの悪さも原因になる場合もありますが、多くが鼻づまりによるもの。処方薬などで鼻づまりを解消することで、いびきがよくなることが多いです。

睡眠時無呼吸症候群のサインが出ていないか、要チェック。

—睡眠時無呼吸症候群が気になるときの受診の目安は?

男性の場合は、30歳ごろからのお酒の飲み過ぎや、食べ過ぎから肥満傾向になり、首のまわりにも肉がついてしまって気道が狭くなり、いびきをかきやすくなるようです。一方、女性の場合は、閉経後にホルモンバランスが変化して太りやすくなり、いびきをかきやすくなるようです。

「大きないびきをかく/まわりに大きないびきを指摘された」「昼間に眠気がある」「寝た気がしない」「疲れている」「不眠がある」「寝ていて苦しくて起きてしまう」といったサインがあれば、一度受診することをおすすめします。睡眠時無呼吸症候群かどうかの診断には、専用の機械を使って行う検査が必要です。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、その複雑な疾患名からもわかるように、さまざまな診療科が関係します。まず、「閉塞性」の部分を担うのが耳鼻科。どこが病気の原因かを見つける役割です。内視鏡やレントゲンを使って調べ、場合によっては閉塞したところを手術します。

「睡眠時」の部分を担うのは、神経内科や精神科。睡眠中のデータ解析を行います。「無呼吸」の部分を担うのは呼吸器内科で、CPAP(シーパップ)と呼ばれる治療用呼吸装置の設定を行います。

「症候群」の部分は、無呼吸に伴って引き起こされるいろいろな病気に関する診療科。睡眠時無呼吸症候群は、特に心臓血管に負担をかけるため、循環器内科などが関係してきます。また、治療には肥満内科や外科、歯科が関わる場合もあります。

耳鼻科医の意見としては、まずは耳鼻科で病気の原因の閉塞がどこかを正確に知っておく必要があると思っています。閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療では、どこがつまっているかを理解した上で、解消するための治療をすることが大切だからです。

鼻づまりがあれば、その原因解消がいびき治療のファーストステップ。

—いびきや閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療法は?

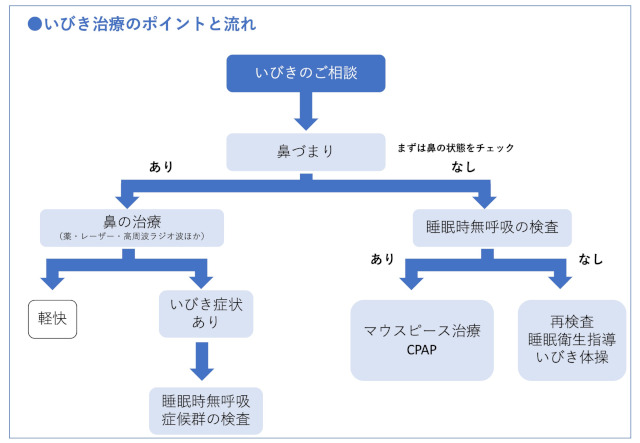

耳鼻咽喉科では、いびきの原因をつかみ外科的な治療をすることができます。その場合、2つのチェックポイントがあります。1つ目は、「鼻づまりがあるかどうか」。鼻のつまりの治療が、いびき治療のファーストステップです。鼻のつまりがいびきの原因になっている場合もありますし、鼻のつまりがあれば睡眠時無呼吸症候群治療そのものが上手くいかないためです。

その際、鼻のつまりの原因となっている症状を抑える薬を使いますが、薬で解消されないケースでは、鼻の通りをよくするためのレーザーや高周波ラジオ波による日帰り手術、入院での鼻の手術することもあります。

2つ目は、「睡眠時無呼吸症候群になっているかどうか」です。閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療の基本は、中等度以上の方はCPAP(シーバップ)という、鼻から空気を入れる治療用呼吸装置を使います。軽度の場合はマウスピースを使うのが一般的です。

扁桃腺が大きければ手術することもあります。ただし、閉塞性睡眠時無呼吸症候群と診断された場合は、日帰りののどの手術は推奨されていません。また、アメリカでは顎が小さいことが原因で睡眠時無呼吸症候群を引き起こしている場合は、顎を出す手術をすることもあります。

そして、睡眠時無呼吸症候群の治療で一番大切なことは、「よく眠れた」という感覚を得られることだと私は考えています。どれだけ治療をしても、患者さん本人に「よく眠れた」という実感がなくては、治療が成功しているとは言えません。

よりよい睡眠がとれるよう、自分の身体に合った寝具を選んだり、生活習慣を整えたりすることを心がけておくことも大切だと思います。

取材・文/武田明子

関連するキーワード

慶友銀座クリニック院長

大場 俊彦(おおば としひこ)

1998年慶応義塾大学大学院医学研究科博士課程終了。医学博士。学会認定の耳鼻咽喉科専門医およびレーザー専門医・気管食道科専門医として、慶應義塾大学病院(新宿区)、東京都済生会中央病院(港区)、国立小児病院(現 国立成育医療センター/世田谷区)で第一線の耳鼻咽喉科医師として経験を積む。2005年慶友銀座クリニック(東銀座)を開院。花粉症(アレルギー性鼻炎) に対するレーザー治療やいびき・睡眠時無呼吸症候群に対するレーザーや高周波ラジオ波による日帰り手術などが、メディアに多数取り上げられる。著書に「いびき女子、卒業(主婦の友社)」。

慶友銀座クリニック:https://www.ginzaclinic.com

大場先生のいびき治療講座:http://www.ibikii.com

※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。

現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。

大塚家具のLINE公式アカウント!

続けて読みたい!あなたにオススメの記事