ご先祖さまは、どんな枕で夢をみていた? 枕のおもしろ歴史Tips!

COLUMN

テレビの時代劇などのシーンで目にする昔の枕。現代のものより小さくて、高くて、硬そうなイメージがありませんか?

さて、昔の人は、実際にどんな枕を使っていたのでしょう。

普段何気なく使っている枕の歴史について、ちょっとのぞいてみませんか?

大昔は、草、土、木、石などを枕にしていた!

私たちのご先祖さまは、いつから枕を使っていたのでしょう。実は、枕がいつ頃から存在していたかは、明確になっていないそうです。ただ、ネアンデルタール人の遺骨の頭の下に、石が積み上げられて枕のようにされていたことから、約15万年前には枕という考え方があったと言われています。

日本では、古代から、肘枕や石枕、土枕、木枕などが使われていたと推測されています。また、日本に現存する最古の和歌集である『万葉集』にも、手枕、草枕、石枕、木枕、黄楊(つげ)枕などの言葉がたくさん出てくるそうです。

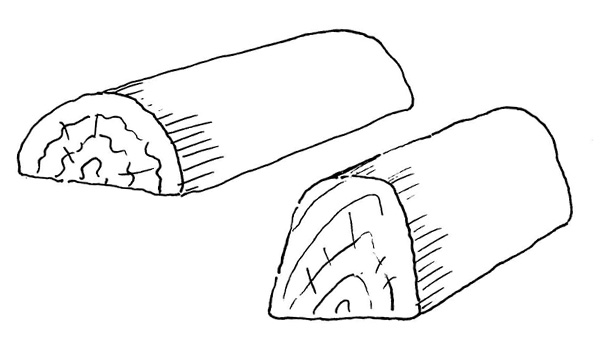

特に草枕の記述が多く、当時は菅(すげ)、薦(こも)、稲、萱(かや)などの草を使った枕がよく使われていたと言われています。一方、木枕にもさまざまな種類があり、木材を手頃な大きさに切ったものから、平安時代の貴族が使ったとされる四角い黄楊の木を絹布で覆ったものまであったようです。

木枕

ヘアスタイルが、枕に変革を起こした!?

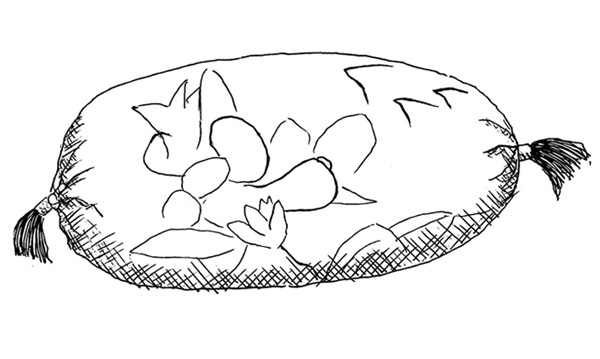

やがて草枕は、くくり枕に変わっていったと言われています。くくり枕とは、細長い布の袋に、綿、絹布、そばガラ、もみガラ、きびガラ、羽毛、茶ガラなどの芯を入れたもの。当時から、頭部の冷却や疲労回復などに配慮して、中に入れるものを選んでいたそうです。近年の枕に通じるものがありますね。

くくり枕

鎌倉・室町時代には、くくり枕、布張りの木枕、木枕が主流の中、木枕に黒い漆塗り加工や螺鈿などを施した、美しい枕も見られるようになったとか。木枕の上に布や薄いくくり枕を載せる使われ方も出てきたそうです。

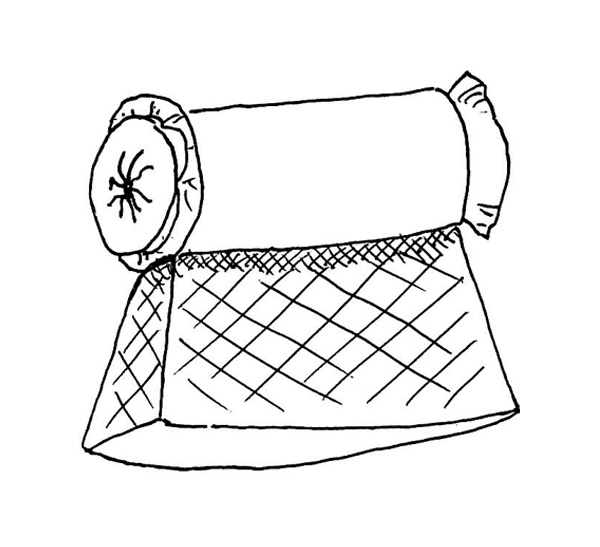

そして、枕に大きな変革が起きたと言われるのが、江戸時代。江戸時代には、男女ともに髪を束ねて折り曲げる『髷(まげ)』の髪型がみられましたが、特に江戸後期の女性の間で、髪が横方向へ張り出した『燈籠鬢(とうろうびん)』と呼ばれるスタイルが人気に。

その髪型を崩さないために、枕の高さがある程度高くて、頭を首筋のみでしっかり支える、くくり枕と木枕を合体させた、箱枕が使われるようになったそうです。

箱枕

ちなみに明治以降、現代の髪型に近づいた男性においては、くくり枕の時代へと移っていったのに対し、女性は髪型や慣習が残り、昭和の初期まで箱枕が使用されることもあったそうです。

江戸時代には、アイデア枕も続々登場!

他にも、江戸時代には、アイデアあふれるさまざまな枕が使われていたと言われています。

例えば、箱枕の一種である『船底枕』は、底面の木部が船底のような形状になった枕。寝返りを打ちやすいよう、左右に揺れやすくなるという工夫がされているそうです。また、中国から伝来したと言われる陶器製の『陶枕』も使用されていたとか。空洞による放熱作用と、せともの特有の吸熱作用を利用して、頭部を冷却する効果が期待されていたそうです。

船底枕

他にも、箱形の枕を積み足して高さを調整できる『入り子枕』や、旅先に携帯できる『折りたたみ枕』なども使われていたと言われています。

快適に眠りたいという思いは、いつの時代も同じ。枕の歴史をひもといてみれば、昔の人々も、枕に工夫をして、眠りの質を高める努力をしていたことがわかります。現代は、髪型に気をつかうこともなく、さまざまな種類の中から、快適に眠れる枕を選べる幸せな時代。ぜひ、いろいろ寝比べて、ぴったりの枕を見つけてみてください。

【参考文献】

『日本枕考』(勁草書房)

『枕の博物誌』(北海道新聞社)

文/武田明子

関連するキーワード

武田明子(たけだあきこ)

フリーランスのコピーライター。

広告制作会社でコピーライターとして企業の商品・サービスのプロモーションに携わった後、出産を機にフリーランスへ。医療・美容系をはじめ、ママ向けからビジネス系まで多様なジャンルのコンテンツを制作。

読む人に伝わる、わかりやすい執筆を心がけています。最近の楽しみは、iPhoneのアプリを使って睡眠の質を“見える化”すること。翌朝いいデータが取れていると、ぐっすり眠れた感がアップします。

大塚家具のLINE公式アカウント!

続けて読みたい!あなたにオススメの記事