【医師に聞く】眠りが浅いと感じるときの対策は? 前編

「なんとなく最近眠りが浅い気がする」「今日はぐっすりと深い睡眠がとれた」など、普段何気なく使っている眠りの「浅い」「深い」は、何によって影響されるのでしょう? 睡眠や不眠のお悩みに詳しい、つきじ心のクリニックの榊原聡(さかきばらさとし)院長に、まずは眠りが浅くなる原因について教えていただきました。

後編の記事「【医師に聞く】眠りが浅いと感じるときの対策は? 後編 」はこちら

「眠りが浅い」というのは、自然な眠りを妨げられるイメージ。

—そもそも、「深い眠り」「浅い眠り」の違いとは?

簡単に言うと、「深い眠り」と感じるときは、「自然な眠りが十分にとれた」ということ。

逆に「眠りが浅い」と感じるのは、「自然な眠りが妨げられた」といったイメージですね。途中で目が覚めたり、眠りが深くならずに浅いまま続いたり。そうすると、起きたときに「寝た」という満足感が得られず、「今日は眠りが浅かった」と感じる方もいると思います。また、起床時の疲労感で、「深い眠り」「浅い眠り」の違いを感じる場合もありますね。

睡眠には、身体を休める睡眠と言われる「レム睡眠」と脳を休める睡眠と言われる「ノンレム睡眠」があります。

実際に、睡眠中の脳波を調べることで、どの深度の睡眠がどのタイミングで出ているかがわかりますが、基本的には自然に眠れた睡眠のときに、その年代で出るべき深さの睡眠が、出るべきタイミングで適切な量をとれていることが大事。「レム睡眠」はもちろん必要ですが、出すぎてもいけないんです。「ノンレム睡眠」についても同じです。

加齢とともに、睡眠の質はどんどん変化する。

—年齢によって、眠りの深さが変わる?

年齢によって、睡眠は変化していきます。たとえば、一般的に子どもは、深く眠れます。身体を揺らしても起きなかったりするのは、入眠後に深い睡眠にすぐ入っているから。一方、お年寄りは入眠してもすぐに目が覚めてしまったり、朝早く目が覚めてしまったり。脳波を計測しても、深い睡眠が年齢とともに少なくなっていることがわかっています。

加齢とともに睡眠の質はどんどん変化するもの。特に、若い頃にすごく元気だった人ほど「昔と比べて眠りが浅くなった」と気にしがちな傾向があります。異常ではないので、気にしすぎなくて大丈夫なことが多いですね。

逆に若い人が気をつけた方がよいのは、寝不足なのに本人が気づいていない場合。すぐに寝てしまうので「過眠症じゃないか」と悩んでいる方に、よく話を聞いてみると単なる寝不足だったということもあります。でも、若さゆえに寝不足に気づいていないんですよね。

「眠りが浅い」と感じる人は、その原因を探ってみること。

—「眠りが浅い」と感じる原因は?

加齢による睡眠の変化のほかにも、はっきりした原因があって「眠りが浅い」と感じる場合もあります。主な原因は以下のようなことです。

●運動不足や生活習慣の乱れによる影響

常識かもしれませんが、やはり身体が疲れていないとぐっすり眠れません。運動不足で引きこもりがちな場合は、深い睡眠がとれたと感じにくくなるでしょう。また、睡眠のリズムが崩れている場合もあります。たとえば、昼寝の時間が長すぎたり、遅すぎたりして、夜に眠ろうとしても眠れないといったケースです。

よい睡眠をとるには、メリハリが重要。昼間は活動して、夜は休む。オンとオフがしっかりしている方が、深い睡眠がとれるんです。

●かゆみや痛みによる影響

例えば、寝ているときに、アトピーでかゆみがでてしまったり、喘息で咳が出てしまったりといったことで、途中で目が覚めたり、眠りが浅くなったりします。腰が痛いなどの痛みも同様ですね。かゆみや痛みなどをコントロールすることで、より深く眠ることができるようになります。

●寝室や寝床の環境による影響

例えば、部屋が寒すぎる、暑すぎる、音がうるさすぎるなど、環境が眠りを妨げていることもあります。夏に暑くて眠れないということを自覚している方は多いですが、冬も明け方に身体が冷えて目覚めるという場合もありますね。

小さなお子さんがいて起こされたり、パートナーのいびきが原因で目が覚めたりといった場合もあります。

●ストレスによる影響

例えば、「仕事が忙しすぎて、ストレスでなかなか寝つけない」「寝ても心配事で目が覚めてしまう」という方も多いです。就寝前にリラックスできていないことが、浅い眠りにつながってしまいます。寝る前は、やっていることをすべて終わりにして、自分と向き合うこととなりますが、そうすると一番気になっていることが「ワッ」と頭の中に出てくることが多いんですよね。

●アルコールやたばこ、カフェインの影響

寝る前にお酒を飲み過ぎたり、たばこを吸ったり、カフェインが含まれるコーヒーを飲んだりするのも、睡眠にはよくないと言われています。

どれか明確な原因が1つある場合もありますし、これらが組み合わさって「眠りが浅い」という感じにつながっていることもあります。

では、眠りを深くするために私たちができることは? 後編では、「眠りが浅い」ことの日常生活への影響や、より理想的な眠りに近づくための対策や「1つはじめるとしたらコレ」という快眠のコツなどをご紹介します。

取材・文/武田明子

関連するキーワード

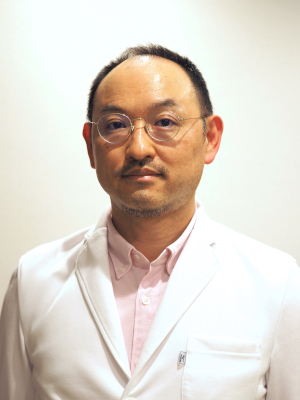

つきじ心のクリニック院長

榊原聡(さかきばらさとし)

医学博士、精神保健指定医、日本精神神経学会専門医など。1994年旭川医科大学医学部卒業後、北海道大学付属病院精神科、国立国際医療センター(現 国立国際医療研究センター病院)精神科、国境なき医師団、東京都立松沢病院精神科医長などを経て、2017年築地駅近くに「つきじ心のクリニック」を開院。働き盛りのビジネスマンや主婦の方の精神的・心理的問題を解決して本来の仕事や生活に戻る手助けができるよう、気軽に受診できるクリニックづくりに務める。

つきじ心のクリニック:https://tsukiji-kokoro.com

※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。

現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。

大塚家具のLINE公式アカウント!

続けて読みたい!あなたにオススメの記事