【医師に聞く】寝ても疲れがとれないときはどうする? 後編

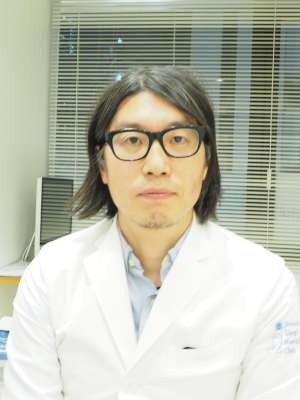

こころと睡眠学の両面からアプローチする「新橋スリープ・メンタルクリニック」の院長、佐藤幹先生に、「寝ても疲れがとれない」と感じるときは睡眠時間と睡眠衛生が保たれているかの確認が大事だと教えてもらった前編。後編では、眠りの質が低いときに疑ってみるべき病気や睡眠不足のリスクについてお話を伺いました。

前編の記事「【医師に聞く】寝ても疲れがとれないときはどうする? 前編」はこちら

寝ても疲れがとれないときは、病気が睡眠の質を下げていることも。

—睡眠時間が足りていて、睡眠衛生が保たれているのに、「寝ても疲れがとれない」と感じるときは、別の原因がありますか?

毎日7時間以上寝ていて、さらに睡眠衛生も保たれているのに、「寝ても疲れがとれない」など睡眠の質が悪いと感じるときは、不眠の原因になる病気や不眠症の原因となるストレスを疑ってみることも必要です。

不眠の原因になる病気には、むずむず足症候群や睡眠時無呼吸症候群などが挙げられます。

むずむず足症候群は、寝るときに足を動かしたくなったり、暑く感じて布団の外に足を出したりするので、症状がある人は自覚しやすい病気です。冬でも足だけ暑かったり、筋肉の奥の方がソワソワして足を動かしたくなったり、いてもたってもいられなくなるのが特徴。症状が出ると、苦しくて寝つきにくくなります。

これは、ドパミンという神経伝達物資を放出する脳内の神経細胞で、「A11神経(ドパミン作動性のA11神経ニューロン)」と呼ばれる神経の機能が障害されていることが、原因の1つであると仮定されています。

ドパミンとは、運動調整やホルモン調整、快の感情や意欲などに関わる神経伝達物質。その中でもA11ドパミン神経は、不快な感覚を遮断し、例えば靴下や下着をはいていることを気にならないようにする神経細胞なのですが、むずむず足症候群の人は夜になるとその機能が落ちることで、足に不快感を感じるようになると仮定されています。

また、ドパミンの合成を促す場面で鉄が必要になるので、鉄欠乏性貧血はドパミンの機能が低下し、むずむず脚症候群の症状が出ることがあります。鉄欠乏性貧血の人は鉄剤を摂取すれば症状が軽減することが多いのですが、鉄の量(フェリチン量)が正常な人は、少量のドパミン作動薬を夕食後から寝る前に服用することになります。

外国ではむずむず脚症候群の8割程度の人が、周期性四肢運動障害を合併するとされています。周期性四肢運動障害もドパミン神経の障害に伴うものとされていて、症状は、睡眠中に無意識に足が動くことです。そのため睡眠が浅くなってしまいます。治療薬はむずむず脚症候群と同様です。

むずむず足症候群の人は、足がソワソワして寝つきが悪くなるために睡眠時間が足りなくなるか、スムーズに寝ついて睡眠時間が確保できていても足が動くために睡眠が浅くなって寝たりないという感覚を持ちやすいと思います。そうすると「寝ても疲れがとれない」と感じることも。薬がよく効く場合が多いので、自覚症状のある人は専門医に相談してみてください。

睡眠の質を下げる病気として、もう1つが睡眠時無呼吸症候群です。むずむず足症候群より患者さんの数も多く、病名を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。日中に眠くなったり、大きないびきをパートナーに指摘されたりして気づきます。寝ているときに呼吸が苦しくて目が覚めるようになるとかなり重症なので、早めに専門医を受診してください。

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠の主観的な評価以上に、高血圧や、不整脈、脳梗塞などの身体疾患を合併するリスクが上がるという観点から、治療が必要になります。

また、むずむず脚症候群や睡眠時無呼吸症候群、うつ病などの精神疾患がない場合に、睡眠時間が確保されていても、途中で目が覚めたり、寝つきが悪かったり、朝早くに目が覚めたりといった不眠症状が3ヵ月以上継続していて、日中の活動に支障がある場合には、不眠症という診断が疑われ、治療が必要になってきます。

人生の約三分の一の時間を費やす睡眠は、私たちにとっては大事なものです。それを「四分の一以下でも十分」と言って、毎日6時間未満しか寝ていないと、その代償は大きいんです。日本は先進国の中でも睡眠時間が短い国の1つ。6時間未満の睡眠しかとっていないのに、自分が睡眠不足だと自覚していない、睡眠不足症候群の人がたくさんいると思います。

睡眠が不足すると、感情のコントロールが難しくなったり、記憶力が低下したりといった影響が出てきます。また、睡眠には、ホルモンのバランスや自律神経を整える、免疫力を高めるなどの働きがあります。寝不足だと風邪を引きやすくなったりもしますね。

また睡眠には、細胞の修復や、腫瘍を抑制する役割もあると考えられています。したがって、睡眠が不足すると、ガンなどの病気になるリスクが上がりやすいという報告もあります。

最近では睡眠が不足すると、認知症のリスクが上がる可能性も指摘されています。睡眠中は、脳内の老廃物(変性したタンパク質など)の排出が活発に行われている可能性が高いことも動物実験のレベルで報告されています。

この仮説に基づき、長期間の寝不足や不眠によって睡眠が不足すると、例えばアミロイドβ(アルツハイマー型認知症の原因になるタンパク質)のような老廃物が排泄しにくくなり、認知症のリスクが高くなる可能性があると言われています。

アルツハイマー型認知症を発症する20年前から脳内のアミロイド蓄積ははじまっているとも言われているため、若い頃から質も量も適切な睡眠を心がけることが、認知症の予防に役立つと思います。

睡眠の世界は、まだ解明されていないことが多い。

—先生ご自身が、睡眠習慣について意識して取り入れていることは?

私は、平日最低でも3日は7時間の睡眠時間をとれるよう、夜の12時になると布団に入る曜日を決めています。また、布団に入って30分たっても、頭が冴えていて眠れないときには、睡眠薬を使います。そうすると深く眠れるし、翌日の頭の回転もよくなると感じます。ただ、この睡眠薬の性質も実は全て解明されているわけではありません。これは、睡眠自体がまだ多くの謎に包まれているからなのです。

例えば、ある種の睡眠薬はレム睡眠(鮮明な夢を見ている睡眠)を抑制する効果があります。一般的に、レム睡眠を抑制すると、睡眠が深くなるイメージがあるかと思います。一方で、最近聞いた話では、レム睡眠自体が睡眠を深くする予備動作であり、レム睡眠を薬剤などで奪ってしまうと逆に睡眠が浅くなる可能性もあるかもしれない、と。睡眠の世界は、まだわからないことが多いんです。

—私たちがよりよく暮らすには、どんなことが大切だと思いますか?

けっこう哲学的な問題ですね。人間は、「生きているうちに脳がどれくらい快感を得られるか」を大切にしている可能性があります。「我思う、故に我あり」というデカルトの言葉にあるように、自分がどう考えて、どう感じるかを重視している面があるということです。

極端な話をすれば、自分に見えているこの世界は自分だけが見ている世界で、他の人が見ている世界は別かもしれない。もしかしたら世界は自分の脳の中だけに存在し、実在していないかもしれない。

だからこそ大切なのは、自分の脳をどれだけ休ませたり、リラックスをさせたり、喜びを与えたりできるかを考えること。その一方で、人間は、社会との関係を重視している生き物だと思います。

社会(他者)とつながりや役に立っていること、自己を犠牲にし、他者に対して優しい気持ちになる喜びを体感することで、自我を確立していると思います。つまり、自己は社会に含まれているということになります。自分がよりよく暮らすためには、他者もよりよく暮らす必要があるのではないでしょうか?

「寝ても疲れがとれない」というお悩みがとても主観的で、その原因を客観的に解明するのが一筋縄ではいかないように、睡眠の世界でも、精神科の領域でも、まだ解明されていないことが本当に多いんです。でも、いずれは、例えば脳のどの部分からどれくらいの量の神経伝達物質(ドパミンやセロトニンなど)が出ていて、どれくらい興奮しているかも計量化、可視化できるような日が来るはず。そうすれば睡眠の謎ももっと解明されると期待しています。

取材・文/武田明子

関連するキーワード

新橋メンタル・スリープクリニック 院長

佐藤幹(さとうみき)

平成9年東京慈恵会医科大学卒業、同大学精神医学講座入局。同大学付属病院本院精神科外来勤務(現在非常勤)を経て、不眠症治療(認知行動療法)の研究にて学位(博士号)取得。平成22年7月に新橋スリープ・メンタルクリニック開設。大学病院勤務中より睡眠学を専門とし、過眠症(ナルコレプシーなど)、不眠症、睡眠時無呼吸症、時差ぼけなどの臨床と研究を行い、特に不眠症に関しては認知行動療法を取り入れた治療法を研究。また、睡眠障害だけではなく、精神科領域全般(感情障害、神経症、発達障害、統合失調症など)についても広く診療を行っている。

新橋スリープ・メンタルクリニック:http://www.sleep-mental.com

※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。

現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。

大塚家具のLINE公式アカウント!

続けて読みたい!あなたにオススメの記事