睡眠不足が脳に与える影響は?睡眠と脳の関係とは

COLUMN

今年も1年お疲れ様でした。年末年始は、日頃忙しくされている方でも、ゆとりを持って過ごせる時期ではないでしょうか。仕事や勉強からいっとき解放され、普段の疲れを癒し、新しい年を健やかに迎えたいと思われている方も多いと思います。そのためにも重要な睡眠、実は脳と密接に関係しているというのをご存知でしょうか?

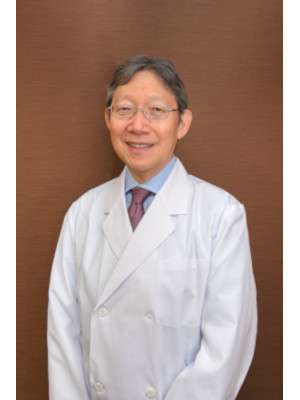

今回は睡眠と脳の関係、また心や身体への影響について杏林大学名誉教授、NPO法人日本ブレインヘルス協会理事長の古賀良彦(こがよしひこ)教授に伺いました。

脳と睡眠の関係とは

人や動物など、あらゆる生き物の生体リズムは脳によって作られています。睡眠と覚醒は表裏一体であると考えられており、睡眠中の脳は心や身体を休ませ、癒すために、覚醒しているときとは異なる部分で積極的に働いているのです。

1.睡眠が心に与える影響

悲しいことや、つらいことがあっても、寝ると少し気持ちが軽く感じるという経験をしたことはありませんか? これは、睡眠によるストレスを軽減する働きが影響しています。

睡眠中に脳は、その日に起きたさまざまなことを、覚えておく必要のあるものとないものに分けて、記憶を残す、または消すことで整理をしています。脳が記憶を整理するということは、学習や仕事にとって重要なだけでなく、悲しい記憶やつらい記憶を和らげる作用もあり、心の健康を守る働きもあるのです。

2.睡眠が身体に与える影響

身体も同様に、すごく疲れていても翌日起きると疲れが取れている、怪我をしても、傷が治り始めているといった経験をしたことがあるでしょう。これは、睡眠中に脳からの指令で分泌される成長ホルモンの働きによるものです。この成長ホルモンにより、痛んだ組織を修復させる働きがあるからです。

成長ホルモンは寝ついて間もないとき、深い睡眠に入ることで充分に分泌されるようできています。逆に、睡眠が不足すると、分泌がうまくいかなくなり、組織の修復が追い付かず全身の機能を低下させる可能性もあります。もちろん脳も身体の一部なため、睡眠は脳の健康も守っていると言うことができます。

自分でできる安眠の作り方

心と身体を癒してくれる睡眠ですが、なかなか寝つけないとプレッシャーを感じて、逆にストレスを抱えてしまうことも。そんな方は楽しみながら睡眠環境を整えてみましょう。睡眠にはリラックスが大切です。五感を癒すことをポイントにお部屋づくりをしてみてください。

1.視覚

壁紙やシーツの色に白を選んでいませんか?白は意外と刺激の強い色なので、寝室で使う色はパステルカラーやベージュなどの柔らかい色がおすすめです。

照明は光が明るすぎると刺激が強いので避けた方がよいでしょう。とは言え、暗くしすぎないこともポイントです。暗すぎる状態では刺激がなさ過ぎて、かえって脳が刺激を求めて興奮する、不安を増長させ緊張させるといった可能性もあります。間接照明などを使い、ぼんやりと物の輪郭が見える程度の明るさを作ってみましょう。

2.聴覚

音も刺激となりますが、暗闇での無音状態も不安を増長させる場合もあると思います。そんな時は小さな音量で穏やかなメロディーのBGMをかけることでリラックス効果が得られるのでおすすめです。ただし、好きな音楽や歌詞のあるものは、意識が傾きすぎて脳を覚醒させてしまうため控えましょう。

3.嗅覚

心地よい香りは楽しい気分になるだけでなく、よい睡眠をもたらす効果も期待できます。とくにハーブの香りには、ラベンダーのようにリラックス効果のあるものなど、種類によってさまざまな効果が期待できるため、ご自身の悩みや課題に合った香りを選ぶとよいでしょう。

自分のお気に入りの香りのハーブやアロマオイルなどを調合することで、楽しさも手伝って、緊張を取り除いてくれることでしょう。

4.触覚

パジャマや寝具の触り心地も安眠に影響を与えます。自分が心地よいと感じられる、お気に入りの寝具を探してみるのもよいでしょう。

環境が整ったら、リラックスして寝てみましょう。それでも色々考えてしまう方は、呼吸を意識したり、自己催眠を取り入れてみることもおすすめです。

呼吸法

呼吸は自律神経と関係しており、興奮させる交感神経は吸うときに、リラックスさせる副交感神経は吐くときにそれぞれ働いています。睡眠の前には、腹式呼吸で『ゆっくり息を吐く』ことを試してみてください。

吸うときはあまり意識しすぎずに自然に吸う分だけを吸い、その2〜3倍のペースで吸った分の息をゆっくり吐き出していきます。これを繰り返すことで副交感神経が優位になり、安眠に繋がると言われています。

自己催眠

仰向けになり、軽く膝を曲げたら次の順番で自分に言い聞かせてみましょう。

①両手がだんだん重くなってきます。

②額が涼しくなってきます。

③お腹が温かくなってきます。

この額が涼しく、お腹が温かい状態は自律神経が1番整った状態なのだそう。自己催眠をかけることで、自らその状態に寄せて行くことができるそうです。

入眠儀式

人や動物は、ある出来事や刺激の後に行動を繰り返すことで、次にその出来事や刺激を与えるだけで自然と行動してしまうという、癖づけの性質を持っています。

この原理を使って、毎日寝る前にすることを決め、毎日繰り返すことで、自然に睡眠までの流れを癖づけていく方法です。例えば、寝る前に必ず歯を磨く、軽いストレッチをするなど自分のルールを決めてみましょう。

いずれもお金もかからず簡単にできる方法なので、試してみるとよいでしょう。羊を数えたり、スマートフォンやTVをみたりなど、脳を刺激してしまうものは避けるようにしましょう。

睡眠不足が続いたら必ず専門医に相談を

睡眠は人生の1/3にも当たるとても大切な行為ですが、日本人の睡眠時間は世界的に見ても短く、「かくれ不眠ラボ」による約28万人のアンケートによると、軽度なものまで含めると約80%が睡眠不足と判定されました。ところが、睡眠不足であっても「自分は大丈夫」「睡眠薬は飲みたくない」と思っている方が意外と多いそうです。睡眠不足は知らないうちに心と身体を負の連鎖に巻き込んでしまいます。

1.軽度な睡眠不足(軽度短期不眠)

軽度な睡眠不足とは、1週間のうちに何度か不眠になる日がある状態が続くことを言います。その中には眠りたいのに寝つけない「精神生理性不眠」と呼ばれるものがあり、この症状の方はとても多いのですが、これは病気が原因ではなく、「眠れない」と強く思い込んでしまうことで本当に眠れなくなってしまう状態です。

「今日こそ寝なければ!」と強く思うことで余計に睡眠をプレッシャーに感じてしまい、寝る前に緊張してしまうことが原因なのだそう。他にも、ハードワークをされている方や、不規則な生活リズムで過ごす方は、軽度な睡眠不足になっていることが多く、慣れてしまって不眠であることに気づかないことや、「自分はショートスリーパーだ」と誤解している場合も多いそう。

実際はショートスリーパーの方はほとんどいません。このような軽度な睡眠不足は問題視されにくいのですが、繰り返すと生活リズムが乱れ、疲れも取れず、ストレスが増加する原因となります。さらに寝るために休日も家にこもるなど、行動や考え方が消極的になるなどの負の連鎖を引き起こします。

2.慢性的な睡眠不足

慢性的な睡眠不足は心と身体により大きな影響を与えます。睡眠と覚醒のリズムが乱れることにより、ホルモン分泌のバランスが乱れ、メタボリックシンドロームや生活習慣病である高血圧、糖尿病の罹患率は2倍になるという報告がされています。

脳は人が摂取した酸素や栄養素の1/5を使うと言われていますが、これらの病気によって血管が傷つくことで、脳に充分な酸素や栄養素が行き渡らなくなるだけでなく、脳梗塞のリスクも高める原因にもなるそうです。また、慢性的な睡眠不足は、背景にうつ病が隠れていることも考えられます。

睡眠不足は軽視されがちですが、放っておくと他の病気の原因に繋がるため、2週間から1ヶ月以上続く場合は必ず専門医に受診しましょう。病院に行く際は、ただ睡眠薬だけもらうのではなく、原因の追及や症状の改善を行ってくれる専門医にかかることをおすすめします。

睡眠と脳の関係は心や身体に大きな影響を与えることが分かりました。「睡眠不足は寝ることでしか補えない」と古賀教授は言います。起きている時間を楽しむためにはその裏側にある睡眠をしっかり取ることが重要ですね。

文/今井 菜穂子

杏林大学名誉教授 NPO法人日本ブレインヘルス協会理事長

古賀良彦(こがよしひこ)

うつ病や不眠の臨床に加えて香りや食品の脳機能への効果を生理学的に研究している。

※記事内の写真・文章・価格・人物などは記事の更新日時点での情報となります。

現在の情報と異なる場合もございますので、ご了承ください。

所属・役職

専門医指導医

日本精神神経学会認定専門医

日本臨床神経生理学会認定医・名誉会員

日本催眠学会名誉理事長

日本ブレインヘルス協会理事長

日本薬物脳波学会副理事長

経歴

1971年 慶応義塾大学医学部卒業

1976年 杏林大学医学部精神神経科学教室入室

1999年 杏林大学医学部精神神経科学教室 主任教授

2016年 杏林大学名誉教授

大塚家具のLINE公式アカウント!

続けて読みたい!あなたにオススメの記事